В художественной галерее Студии военных художников имени М.Б. Грекова в парке «Патриот» открылась персональная выставка картин Николая Буранова «Советский импрессионист».

Николай Алексеевич Буранов (1920 ‑1991) – советский живописец, член Ленинградского Союза художников. Писал жанровые картины, пейзажи, натюрморты. Произведения художника находятся в музеях и частных собраниях России, Украины, Японии, Франции, Великобритании и других стран.

Родился Николай Буранов в городе Серов, Свердловской области. В возрасте 16 лет приехал в Свердловск и поступил в художественное училище, откуда в 1939 году призвался в армию. Воевал в Финскую, Великую Отечественную и в войне с Японией в общей сложности семь лет. В 1945 году вернулся в Свердловск, а через шесть лет переехал в Ленинград в надежде продолжить учебу. После дополнительной подготовки в 1954 году поступил в Академию художеств, институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина на живописный факультет.

После успешной защиты диплома, Николай Буранов был зачислен в аспирантуру к В.Б. Иогансону. Художник как губка впитывал откровения учителя, отдающего предпочтение идеям французского импрессионизма. Сам В.Б. Иогансон был учеником К.А. Коровина, В.А. Серова, следовал их направлению в искусстве, соединив достижения русской реалистической школы со сделанными ими открытиями, получившими впоследствии название «русский импрессионизм».

Огромную роль в дальнейшем творческом пути Н.А. Буранова сыграл дом творчества «Академическая дача», куда он начал регулярно приезжал с 70‑х годов ХХ века. На «Академичке» написаны были Н.А. Бурановым картины: «Ольха» 1972 г., «Осень. Лес» 1980 г., «Березовая роща» 1981 г., «Берег Мсты» 1981 г., «Мстинское озеро» 1982 г.

В свое время творчество Н.А. Буранова не было должным образом оценено, хотя работы его экспонировались и на республиканских, и на всесоюзных выставках. Например, полотно «Вечер сумерки. Площадь искусств» 1984 года, имело положительный резонанс на выставке «Советской России» 1985 года.

Произведения «К весне», «Пейзаж с березами», «Пейзаж с лошадью», «Зима» 1974 г., «Деревья весной» 1973 г., «Первая зелень» 1978 г., «Зимний пейзаж», «Золотая осень» созданы на «Академичке». Это удивительное по красоте место было для художника источником вдохновения, там он черпал творческие силы. «Подсмотренные» в окружающей действительности сцены, придают пластическому решению его полотен свежесть и непосредственность, естественность и жизненность.

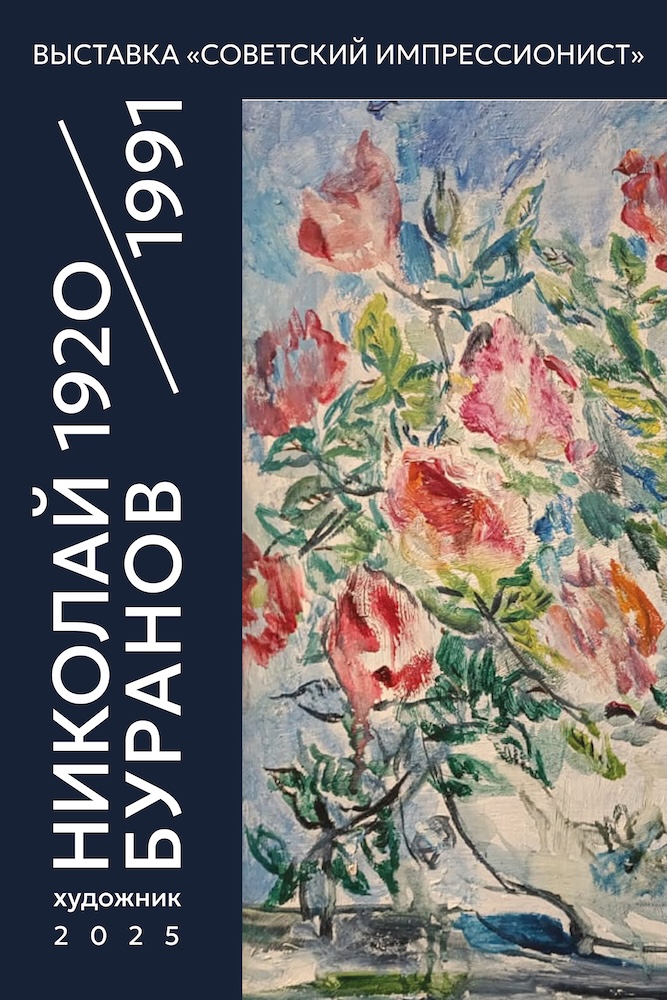

Но доминирующим жанром в творчестве Н.А. Буранова, является натюрморт. Натюрморты с цветами — излюбленная тема художника. В них он передает нежность, сочность, аромат полевых цветов, но с особой «бурановской» живописной мощью. Сила эмоционального впечатления и составила образную основу натюрморта «Сирень» 1986 года, написанного как бы за один сеанс, одним духом. Но метровый размер холста дает основание говорить о достаточно большом промежутке времени, необходимом для выполнения этой задачи. К передаче сиюминутного впечатления от увиденного, т.е. в импессионистической манере выполнены и огромные по размерам холсты: «Три букета», «Голубой стол», «Сирень в корзине». В этих натюрмортах, написанных темпераментным, насыщенным цветовым контрастом, живописным языком, Н.А. Буранов раскрывает мажорное ощущение жизни. Главное содержание произведений мастера заключено в выражении цветовой гармонии мира. Яркими, звучными, почти не смешанными цветами он строит форму предметов, передает пространство и воздушную среду. Цвет для него – носитель движения, динамики жизни. В этой связи можно говорить о идейном содержании «бурановских» натюрмортов, где натюрморт-картина является размышлением в живописи о вечном, непреходящим, ибо всегда корзина с яблоками остается символом завершения трудов человеческих, а букет полевых цветов – васильков и ромашек, неотделим от образа родной земли. Для этого живописца натюрморт – всегда картина, передающая мир человека и характер художника. Так произошло в сюжетно-тематической картине, натюрморте «Домашняя снедь» 1977 года, где художника захватило чувство пластической красоты обыденных предметов, за которыми стоит нелегкий труд людей, работающих на земле и так бережно относящихся к ее дарам. Гибкие, упругие прутья корзины; связанные на долгое хранение пучки чеснока и лука; огромные кабачки и тыквы; трех литровые банки, в которые так бережно сельские жители закатывали огурцы и помидоры на зиму – переданы художником с доскональной точностью. К этой же серии относится и «Сельский натюрморт» 1985 года.

Николай Буранов – по призванию колорист, обладающей полнокровной, сложной палитрой. В мотивах его натурных произведений, бесконечных букетов сирени и цветущей черемухи, полевых цветов и шиповника кроется радость видения прекрасного в простом, обыденном и все же доступном только взору прирожденного живописца. Не случайно художник ставит перед собой сложные задачи, пишет излюбленный мотив с шиповником утром, днем и ночью: «Шиповник на окне», «Шиповник в тазу», «Цветы ночью». В «Натюрморте с арбузом» 1980 года и «Натюрморте с рыбой и раками» заключено стремление автора к выявлению декоративной гармонии красок натуры. Иногда Н.А. Буранов отступает от натуры, тогда его полотна становятся подчеркнуто декоративными, такие как «Цветы и ромашки» 1980 г., «Хризантемы» 1979 г.

Достаточно часто в цветочных натюрмортах Н.А. Буранова присутствует окно, как глаза дома, как «глаза человека – зеркала души». А за окном, всегда пейзаж – деревенская улица, залитая солнцем или дождем в пасмурную погоду. В скромном букете «Колокольчики», «Натюрморт с вербой», символизирующем весеннее дыхание природы, появились первые признаки пробуждения жизни. Геометрически прямые линии переплета окна на «Академичке» в натюрморте «Купавы» подчеркивают нежность первых цветов, а стеклянная банка, на дне которой концентрируется солнечный луч, смотрится драгоценным сосудом.

Когда смотришь на полотна советских художников 60–80‑х годов ХХ века, видно, что Н.А. Буранов имеет свой неповторимый почерк, свой индивидуальный пластический язык, поражаешься целостью восприятия мира, вобравшего в себя все достижения мировой живописи, так просто и весомо донесших до наших дней правду о себе и своем времени.